『スベラカーゼ粥』を作ることができれば、

加齢や病気等によって、噛む力や飲み込む力が衰え、主食の”ご飯”を食べることができなくなった人でも、食べられるようになる可能性があります。

今回は、そんなスベラカーゼ粥の作り方、

- 「お粥」から作る方法

- 「ご飯とお湯」から作る方法

をご紹介します。

ミキサー粥のべたつきや唾液による離水の影響も最小限に抑えるので「食べやすく」、お米の風味をそこなわないので、「おいしく」いただけます!

この記事がお役に立てたら幸いです。

スベラカーゼ粥とは?

スベラカーゼ粥とは、ミキサー粥をスベラカーゼでゼリー状に固めたお粥のことです。

ミキサー粥では、「米」に含まれる“でんぷん”が時間の経過とともに糊のようなべたつきを生じさせ、飲み込みにくい物性へと変化してしまいます。

スベラカーゼは、ミキサー粥特有の付着性を改善してくれます!

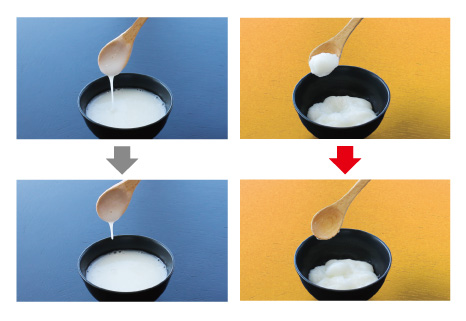

付着性を改善してくれる。

(写真:左)ミキサー粥はスプーンに付着しますが。。。

(写真:右)スベラカーゼ粥はスプーンに付着しません!

唾液による離水の影響を抑える。

(写真:左)全粥に唾液を添加すると著しい離水があるが。。。

(写真:右)スベラカーゼ粥は離水を最小限に抑えます!

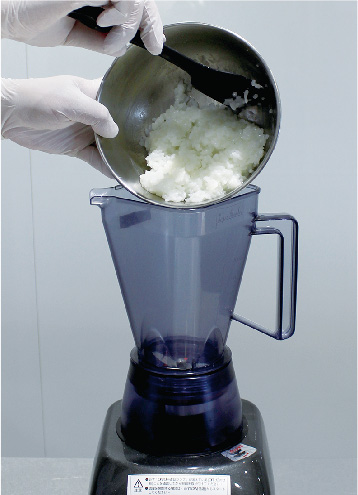

「お粥」から作る方法

※耐熱性のミキサーをご利用ください。

材料(2食分)

| お粥 | 400g |

| スベラカーゼ(全体の1~2%) | 6g(小さじ2杯) |

作り方(2食分400g)

※やけどにご注意ください。

※最適なミキシング時間は、ご使用になるミキサーの種類や一度に調理される量などによって異なりますので、調節して下さい。

「お粥」から作る方法を動画でチェック!

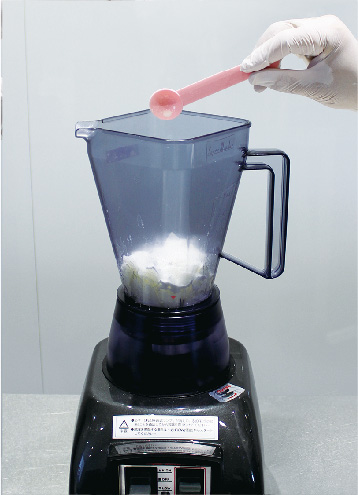

「ご飯とお湯」から作る方法

※耐熱性のミキサーをご利用ください。

※一度鍋に移して再加熱することがポイントです。

材料(2食分)

| ご飯 | 130g |

| お湯(70℃以上) | 270cc |

| スベラカーゼ(全体の1~2%) | 6g(小さじ2杯) |

作り方(2食分400g)

※最適なミキシング時間は、ご使用になるミキサーの種類や一度に調理される量などによって異なりますので、調節して下さい。

「ご飯とお湯」から作る方法を動画でチェック!

上手くゼリー状に固まらない時の対処方法

鍋などに移しかえて「かき混ぜながら再度加熱」を試みる

うまくゼリー状に固まらない原因は、スベラカーゼがしっかり「分散」して「溶けて」いない。もしくは、「充分な熱」がしっかり加わっていないかもしれません。

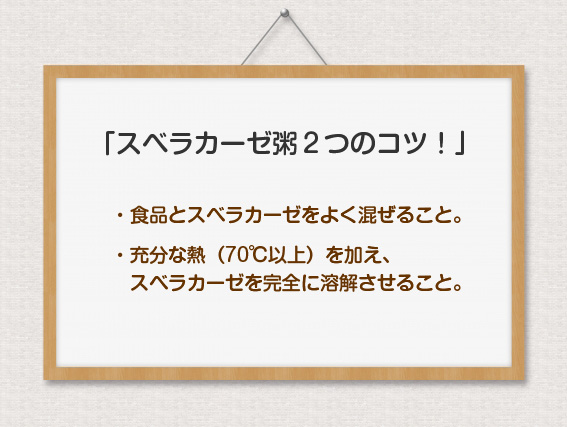

押さえておきたい「2つの」コツ!

①食品とスベラカーゼをよく混ぜること

最適なミキシング時間は、ご使用になるミキサーの種類や一度に調理される量などによって異なりますので、調節して下さい。今回のお粥やご飯の場合、ミキサーで1分以上攪拌してください。

②十分な熱(70℃以上)を加えてスベラカーゼを完全に溶解させること

もし普段のゼリーが固まりにくいと感じられたときは、スベラカーゼが十分に分散して溶解し、ゲル化するために必要な熱が加わっているかどうかご確認ください。鍋などに移しかえてかき混ぜながら再度加熱を試みると改善される場合があります。

まとめ

今回は、スベラカーゼ粥の作り方として、①「お粥」から作る方法、②「炊き立て」のご飯から作る方法をご紹介しました。

噛む力や飲み込む力が衰えても、主食である“ご飯”を食べたいという方の思いを実現できるように、食べることが難しかった”ご飯”が、また食べることができるように、今回の記事がお役に立てたら幸いです。

投稿:2018年10月27日

更新:2022年7月13日