こんにちは。株式会社フードケアのマーケティング課です。

本日は、【医療・介護業界初】計量いらずで簡単!スティックタイプのとろみ調整食品についてご紹介させていただきます。

適度なとろみとは?

とろみ調整食品は、医療・介護現場で使用される「飲料などの液体に混ぜるだけで簡単にとろみをつけることができる食品」です。とろみはつければ良いというものではありません。

とろみ調整食品の使い方で大切なことは適度なとろみをつけることです。

適度なとろみの程度は、学会で定められており、薄いとろみ、中間のとろみ、濃いとろみの3種類があります。

これには、機械で計測した「粘度」の値が示されています。

これに該当しない、薄すぎるとろみや、濃すぎるとろみは推奨できないとされています。

この3種類のうち、どの程度のとろみが適しているかは、個々で異なるため専門の医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等の医療従事者に相談する必要があります。

適度なとろみと「計量」

3種類のとろみの違いは、飲料に入れるとろみ調整食品の量です。

とろみ調整食品の量を変えることで、とろみの程度を調節することができます。つまり、適度なとろみづけには「計量」が大事になります。

とはいえ、とろみ調整食品は大袋に入っている商品が多く、とろみをつけたい飲料の量に対してどのくらいとろみ調整食品を入れたら良いのか分からず、ついつい「計量せずに感覚のみに頼ってとろみづけをしてしまう」ということがあるかと思います。

また、計量スプーンを用いることもあるかと思いますが、同じ1杯でも人によって誤差がある(例えば山盛りの人、摺り切りの人など)ので、重量測定より精度が劣ってしまいます。

そして、そのことが「日によって」「人によって」できあがりがばらついてしまって、とろみ飲料を飲む人にとって適切な水分補給ができない状況へと陥ってしまう可能性があるのです。

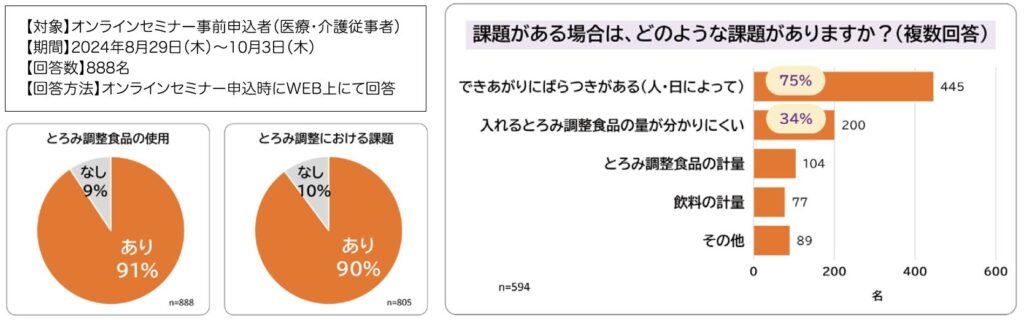

とろみ調整における課題に対するアンケート結果※3

医療・介護従事者に対して行った「とろみ調整における課題に対するアンケート」の結果をお示しします。

- とろみ調整食品を使用している9割の方が「とろみ調整」に対して課題があると感じていました。

- 1番多い課題しとしてあげられたのは「できあがりにばらつきがある(回答者の75%)」であり、次いで多かったのが「入れるとろみ調整食品の量が分かりにくい(回答者の34%)」でした。

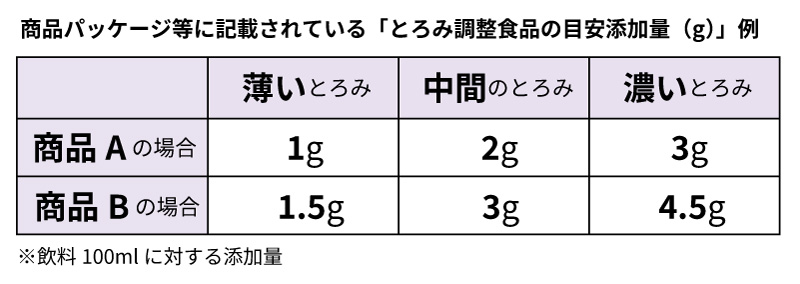

とろみ調整食品は商品によって入れる量が異なる!?

さらに頭を悩ませるのは、とろみ調整食品は「商品によってとろみの強さが異なる」ということです。

つまり、同じ量のとろみ調整食品を入れたとしてもとろみの程度が異なるという事象が起こってしまうのです。

なので、とろみ調整食品の商品を変更する場合には注意が必要です。

表に示す例で見てみると、商品AからBに変えた際、同じ2gを入れてとろみづけを行っても、商品Bの方が商品Aよりもとろみの程度が弱くなってしまいます。

これではとろみ飲料を飲む人にとって、適切なケアには繋がりません。

【医療・介護業界初】計量いらずで簡単!スティックタイプ

これらのとろみ調整に対する課題を解決できるのが、「使う人・飲む人に優しいスティックタイプ」です。

誰でも簡単に「コップ1杯に1袋入れるだけ」で学会分類2021(とろみ)が示すとろみに調整できます。

- 添加するとろみ調整食品の量の計算・計量は必要ありません。

- 今まで使っていたとろみ調整食品の商品が何であったかも関係ありません。

- 一目でつけたいとろみの程度が分かるため、誤った添加量を入れてしまう心配がなく安心です。

日常生活で摂取する水分のうち、飲料として摂取すべき量(食事等に含まれる水分を除く)は、1日あたり1,200ml(1.2L)が目安とされています。※4

コップ1杯200mlとすると、コップ6杯分(6回)の水分補給が必要になります。毎日必要なことだから、無理なく続けられることが大切です。

とろみの程度は、薄いとろみ・中間のとろみ•濃いとろみの3種類から選べます。

製品としては、「トロケア スタンダード」と「ネオハイトロミールスリム」でこのコンセプトのスティックタイプを取り揃えています。

まず手に取って試したい方、購入したい方は、特設ページをご覧ください。

「使う人•飲む人に優しいとろみづけ」に込めた想いについても触れております。

投稿:2025年6月26日 マーケティング課